ご覧いただいてありがとうございます。

このページを開かれた方は、電気工事士の資格に興味をお持ちのことと思います。

「第二種電気工事士」という国家資格は、仕事でも趣味のDIYでも、持っていれば生涯役立ちますし、取得するのはそう難しくありません。

この記事では、自分の体験をもとに、第二種電気工事士資格試験に合格するための手続き、費用や難易度についてまとめています。

また、別記事で、受験対策の方法や実際に受験した際に感じたことなども掲載しました。

資格の取得に興味を持たれているなら、思い立った今が、取得のチャンスですよ ♪

独学でも大丈夫

動機は‥壁の照明スイッチを取り替えたい!

築20数年経た家の壁スイッチ。

それなりに古ぼけています。

ホタルランプも薄ぼんやりで、ほとんど消えかけています。

スイッチを自分で取り替えようと、ホームセンターの電材売り場に行ったのですが‥

見た目はほとんど同じなのに型番が違い、どれがよいのかわかりません。

ネットでは まとまった情報が得られなかったので、書店に行きました。

第二種電気工事士資格試験用のテキストを手に取ると、電材の種類や扱い方が実によくまとめられています。

パラパラめくると、

「照明スイッチなどの電気工事をするには、電気工事士の資格がないと違法‥‥」

とありました。

また、「電気工事士」は、電気工事の安全性を一定レベル以上に確保するために設けられた国家資格だそうです。

違法といわれると、やましさもありますし‥

無資格でヘタな工事をして、火災や感電事故を起こしては大変です。

電気のDIYをするなら電気工事士になるべし。

資格を取るなんてこれまで考えたこともなく、ささいな動機で目指したのですが、結果として、独学で十分合格できました。

この記事が、資格取得を目指すきっかけや合格への一助になれば幸いです。

ちょっと頑張ってみる

とりあえず気になるのは、費用と試験の難易度ですね。

費用については、内訳はあとで説明しますが、4~5万円は覚悟しましょう。

一方の試験の難易度については、人の知識や器用さのレベルは人それぞれですから、一概に言えません。

大雑把な言い方で恐縮ですが、

「受験用テキストをパラパラめくって拒絶反応を感じなければ、少しやる気を出せば独学で取得できる」というのが率直なところ。

めでたく合格できれば、更新の必要がない一生ものの国家資格です。

仕事で必要な方は言わずもがな、趣味のDIYで電気工事をしたい方も、ちょっと頑張ってチャレンジしてみてください。

受験について気になるところ

費用はどれくらい?

まず、費用は4~5万円程必要と言いました。

私の場合は、「第二種電気工事士免状」を手にするまでの費用は52,000円程でした。

その内訳は‥

- テキスト代(筆記試験対策用・技能試験対策用 計2冊) 4,100円

- 技能試験練習用材料セット 23,000円

- 電工工具セット 10,600円

- 第二種電気工事士試験受験料 9,300円(※)

- 第二種電気工事士免状交付申請費用 5,200円

この中で、受験料と免状交付手続きにかかる費用の合計14,500円は必須です。

上記の費用のうち、今は練習用材料セットのレンタルサービスがあり、これを利用すれば1万円ほどは節約することが可能でしょう。

(※受験料については、令和8年度はネット申し込み11,800円、書面申し込み12,500円になりました。)

このように費用は少しかかりますが、決して高くはないはずです。

ちょっとしたコンセントや照明の取り付け工事でも、工事を依頼すれば数万円かかります。

自分でできるなら、すぐに元が取れるでしょう。

電気工事士の資格は一生もの。

人生の先まで役に立つと思えば、費用に関してはコスパ 抜群ですね。

難易度はどれくらい?

高校や大学の入学試験だと、定員の枠内を目指す他者との競争なので、せっかくの努力が報われないこともあります。

でも、電気工事士の場合は自分の努力次第。

学科試験の合格は「得点」で決まり、技能試験は「欠陥のない配線接続」ができればOKです。

一定レベルをクリアすれば必ず合格できるわけですから、努力のし甲斐があるというものですね。

第1段階の学科試験は、四択の問題を50問中30問正答(60点)できれば合格です。

難しい計算問題は少なく、器具の名称や使用方法のルールなど暗記力で対応できる問題が多くあります。

なので、難しい電気の理論は苦手でも、参考書と過去問を十分やって、暗記問題で点を稼げは大丈夫です。

第2段階の技能試験の方は、13問の問題が予め公表されていて、その中から1問が出題されます。

工具を使って電線の加工や接続をしますが、普段、ペンチやドライバーを使っていれば、作業自体は難しくありません。

難しく感じるのは、出題される配線図を「複線図」に描き換えることでしょう。

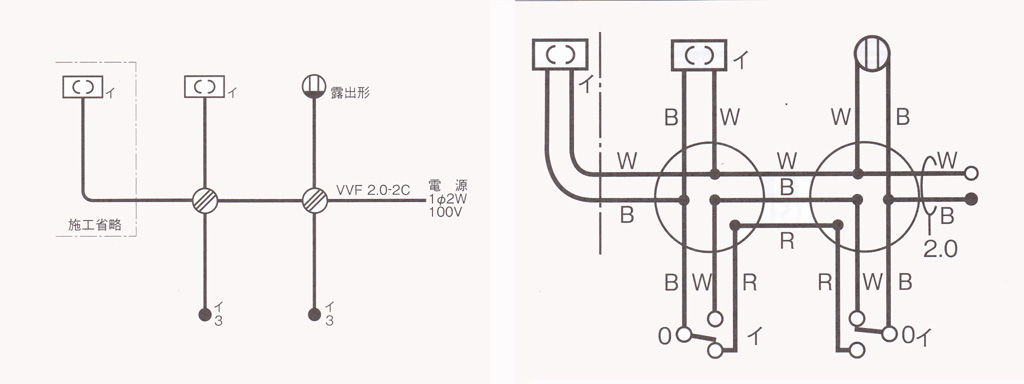

試験で配布されるのは、下の左の図のように、電気器具同士を1本の線でつないだだけの単線図。

これでは実際の線のつなぎ方がわからないので、右の図のような、ケーブルの心線ごとの接続を具体的に示す「複線図」に書き替えないといけません。

普段目にすることのない複線図は難しく思えますが、オーディオや録画機、テレビなどを、取説を見ながら自分で接続できる方なら、そう難しくはないでしょう。

合格率はどれくらい?

過去10年間の試験の合格率は下の表のとおりです。

学科試験は6割程度、学科試験を合格すれば受験できる技能試験は7割前後ですから、最終合格率は4割程度ということになります。

最終的に半分以上が不合格と聞けば、ちょっと弱気になるかもですが、心配ご無用。

学科試験は暗記で対応できる問題が多いので、そこをちゃんと押さえておけば大丈夫です。

とにかく、参考書1冊の知識をしっかり頭に入れておけば受かります。

ところで、合格率としては技能試験の方が学科試験よりも高いので、技能試験の方がやさしいのかというと、むしろ逆だと思います。

学科試験は4択マークシートで試験時間も十分ありますが、技能試験の方は、出題された模擬回路を欠陥なく時間内に完成させなければなりません。

電気回路の理解と正確な作業が要求されますし、時間的余裕も少ないです。

欠陥があっても部分点で合格‥なんていうことはありません。即、不合格です。

技能試験の合格率が良いのは、学科試験をクリアした受験者は、実技の練習もしっかりしているからだと思います。

因みに、もし技能試験に失敗してしまったら…

深刻にならなくてもいいです。

学科試験を免除の上で技能試験のみを受験できるチャンスが、2回あります。

令和5年度までは、次回の試験のみでしたが、令和6年度上期学科試験以降の合格者からは、次々回まで学科試験免除で技能試験を受けられるようになりました。

さて、第二種電気工事士の資格取得について、およそのイメージが湧いたでしょうか。

なんとかいけそうだ‥と思ったら、早速、受験対策に目を向けてみましょう。

2026年度の試験日程

試験はいつどのように実施されているのでしょう。

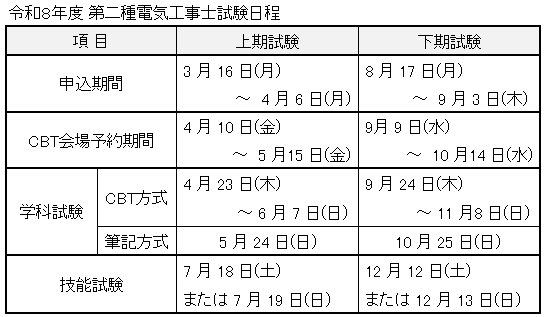

2026年度(令和8年度)の試験日は下表のとおり、受験の機会が2度あります。

以前は、日時・場所を指定して実施する筆記方式(マークシート式)だけでしたが、令和5年度から、都合の良い日時・場所でパソコン操作により受けられる CBT 方式(Computer Based Testing)も選べるようになっています。

CBT方式 はパソコン上で解答する方式なのですが、出題形式は、筆記方式と同じ四択問題です。

開催期間は46 日間、全国で約200か所以上ある会場で受験できるようです。

期間中の都合の良い日時・場所を選ぶことができ、また、試験日の3日前までなら試験会場や試験日時の変更が可能なので、仕事などで忙しい受験者にはありがたいですね。

なお、技能試験の実施方法は従来どおりとなっています。

まとめ

第二種電気工事士の資格は、他の多くのネット情報にもあるように、独学で十分取得が可能です。

必要な費用は、免状を手にするまでのトータルで5万円程度。

免状の更新はなく、終生、電気工事ができるのですから、コスパ抜群ですね。

資格試験は、学科試験の合格後に技能試験があり、最終的な合格率は4割強です。

半分に満たない合格率ですが、試験の内容的には、参考書を片手に2か月ほど受験対策をすれば、割と容易に合格できると思います。

試験は、2026年度も2回実施されます。

思い立った今が、第二種電気工事士になるチャンスです。

余談ですが‥

私が上期試験の受験を思い立ってから合格するまでを、時系列でまとめてみました。

当時、学科試験にはCBT方式が導入されておらず、用意された会場で一斉に行われる筆記方式の試験のみでした。

平成30年1月

下調べ

第二種電気工事士に興味を持ったのは、年明け頃から。

思い立ったが吉日、すぐに始めることが大切ですね。

資格の概要や取得までの流れ、試験日程、申し込み方法など詳しいことは電気技術者試験センターのホームページで確認しました。受験に必要な情報がすべてわかります。 ↓

【一般財団法人 電気技術者試験センター】

2月

下旬 参考書購入

筆記試験用と技能試験用の2冊を購入。

電気技術者試験センターのHPと参考書で、合格まで何をすればよいのか、大体メドが立ちました。

4月

1日 上期試験の受験申込み

ネットで受験の申し込み。

しばらく積ん読状態だった参考書を、このころから本気で開くようになりました。

5月

上旬 技能試験練習材料と工具を購入

筆記試験の受験前でしたが、技能試験対策の電材と工具を手にしてみると、筆記試験の勉強もモチベーションが上がりました。

6月

3日 筆記試験

(試験当日の会場の様子や雰囲気は、別の記事で紹介していますのでご覧ください。)

4日(試験の翌日) 問題と解答の公表

試験の翌日、試験センターのHPに問題と解答が公表されました。

自分の解答と照らし合わせて合格を確信しました。

マークシートの記入ミスをしていなければ‥ の但し書き付きですけど。

7月

2日 合格発表

電気技術者試験センターのHPで合否を確認。

受験番号を入力すると、画面に「入力した受験番号は合格者一覧にあります」という表示が出ました。

数日後、郵送で合格通知と技能試験の受験票が届きました。

「合格」っていうのは、やはりうれしいものですね。

21日 技能試験

(試験当日の会場の様子や雰囲気は、別の記事で紹介していますのでご覧ください。)

試験の翌日 問題と解答の公表

筆記試験と違って自分の作品は手元になく、確認できません。

なので、合格発表までのひと月は生煮え状態。

「合格してるとは思うけど、なんかポカしてないかな‥」

8月

20日 合格発表

待ちに待った日。

筆記試験と同様、センターのHPに受験番号を入力したところ、「入力した受験番号は合格者一覧にあります」と表示されました。

やったねー♪

数日後に郵送で合格通知書が届きました。

形あるものを手にすると、嬉しさもひとしおですね。

9月

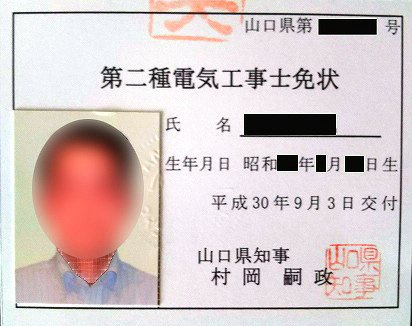

上旬 免状交付

免状の申請手続きは、各都道府県の商工行政部署のHPに説明があります。

私の場合、県庁の商政課というところに合格通知書・写真・手数料(県証紙)を添えて郵送で申し込み、およそ10日後に「第二種電気工事士免状」が交付されました。

以上が、第二種電気工事士の免状をもらうまでの経過です。

勉強した時間は、筆記試験が2か月程度、技能試験が1か月半程度、少し重複しているので、実質は3か月ほどでした。

これ位の期間だと、独学で挑戦してもモチベーションが保てるのではないでしょうか。

受験対策はこちらで ↓ ↓ ↓