DIYで何か製作したり修理をするとき、市販品で対応できないパーツを自分で作れたら理想的ですね。

苦手なイメージだった3Dプリンターですが、無料のモデリングツールとコスパの良い3Dプリンターを入手したら、意外と簡単、プリントデビューできました。

はじめる前のこと‥

きっかけはプラケース

ある時、電子基板を組み込むプラケースをネットやお店で探しましたが、サイズや形がピッタリなものに巡り合えません。

3Dプリンターなら好きなように作れるとは思うのですが、マニアックなイメージを持っていました。

冷やかし半分で、3Dプリンター事情を調べてみると‥

・価格が3~5万円程度の機種で十分活用できる。

・マニアックさを印象づけていた設定や調整が、かなり自動化されている。

・無料で高機能な3Dのモデリングツールが使える。

・材料のフィラメントは1㎏3千円程度で、ランニングコストは気にならない。

これはもう、すぐに始めた方がいいレベルですね。

Tinkercad(ティンカーキャド)で初めてのモデリング

とはいえ、プリンターを使う前に、果たして素人にモデリングができるのか‥

とりあえず、手軽に体験できる「Tinkercad(ティンカーキャド)」という無料のツールを使ってみました。

インストールせずブラウザ上で使えるので、ちょっとやってみるには好適。

操作も直感的で、積み木を組み合わせるようなイメージで形が作れます。

【Tinkercadのトップ画面】

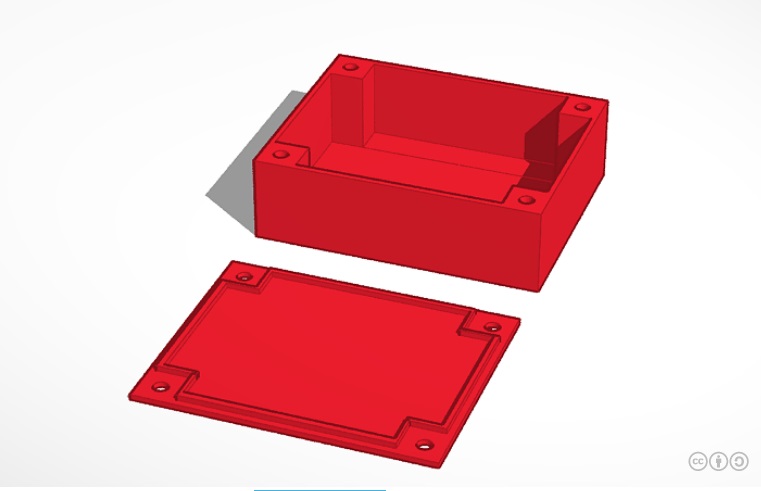

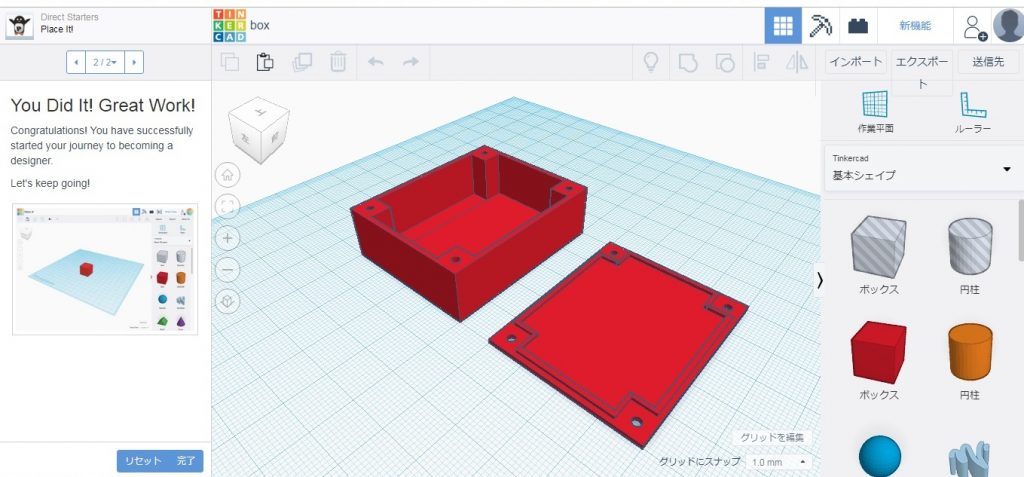

Tinkercadで、試しに四角いプラケースに挑戦したら、意外に簡単に出来てしまいました。

基本は、ブロックを足したり引いたりして 立体の形を作っていきます。

右側の基本シェイプからドラッグ&ドロップして作業平面に置き、寸法を決め、小さい寸法の空洞ブロック(グレー)をはめ込む式で立体モデルを作ります。

細かい細工も簡単で、四隅にフタをねじ止めするための穴も付けました。

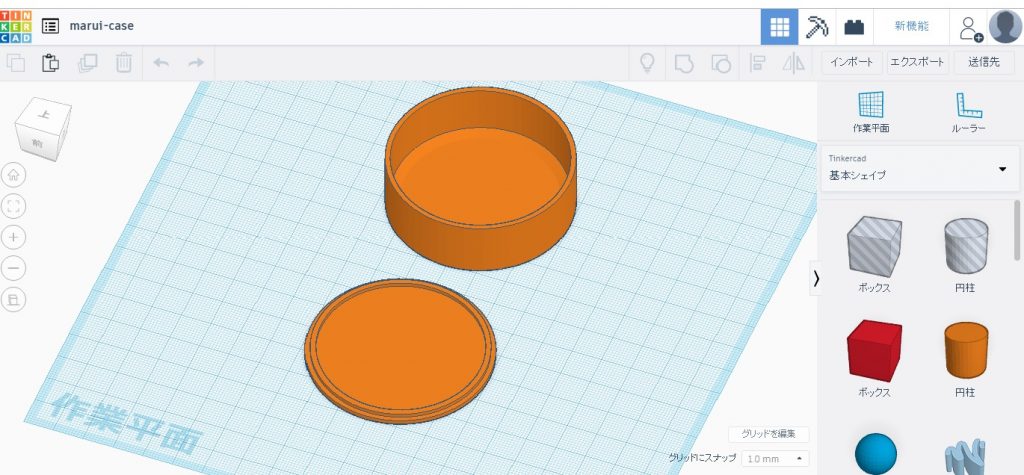

丸い箱は、単純でもっと簡単でした。

モデリングができると、実際にプリントしたくなりますね…

手に入れようとする3Dプリンターは、進化の途上。

価格がこなれて性能の良い機種が続々と出るのでしょうが、待っていてもキリがありません。

前のめりな気持ちのときに買ってしまいましょう‥ ♪

いよいよ始めるぞ3Dプリンター

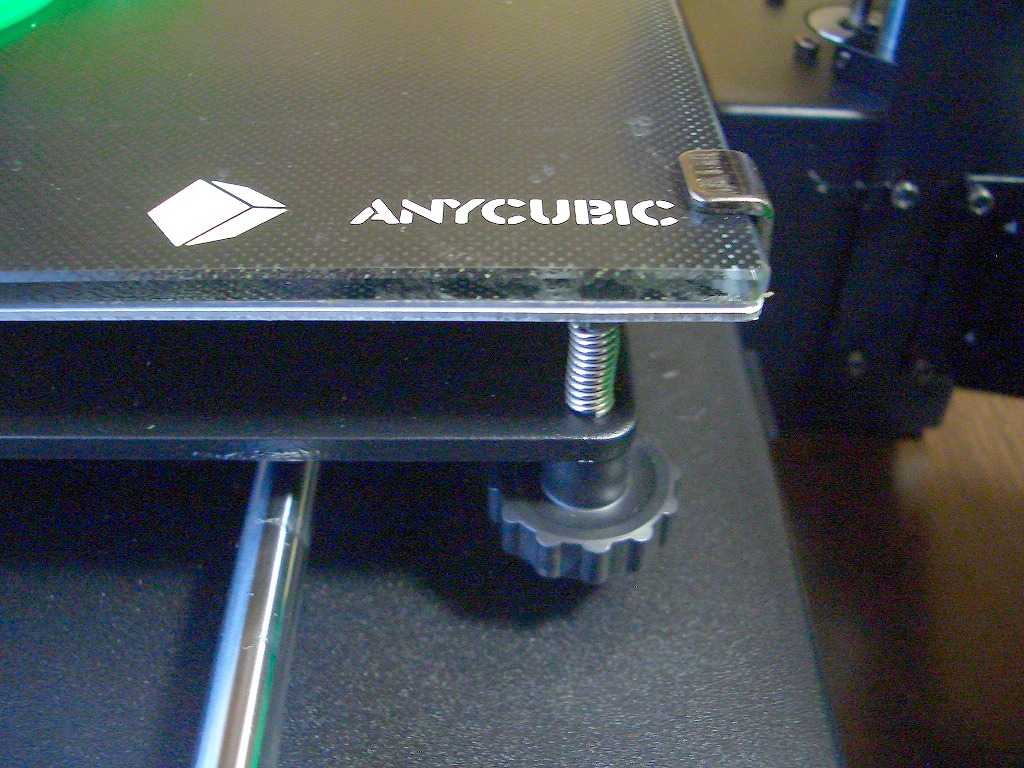

価格や扱いやすさで目星をつけておいた3Dプリンターは、ANYCUBIC MEGA-S。

アマゾンで34,999円でした。

組み立てとヒートベッドのレベル調整は、自分でやる必要があります。

組み立てはとても簡単

届いたANYCUBIC MEGA-Sの中身一式。

3Dプリンターはかなり大きな図体なので、輸送のためには組み立て式にするのが合理的なのでしょう。

必要な工具も付いていました。

本体とフレームを数本のネジで止めて、あっけなく組立て完了。

ノズルとヒートベッド(台)の隙間は「紙一重」

3Dプリンターは、ノズルとヒートベッド(台)の間隔がとても重要です。

隙間が広いと、ノズルから押し出されたフィラメントがヒートベッドに定着しにくい。

逆に、隙間が狭いとノズルがフィラメントを押し出しにくく、また、描いた線を引っ掻いてしまうようです。

MEGA-Sはリーズナブルな製品で、隙間の自動調整機能は搭載されていませんでしたが、モデルチェンジがあれば、価格は変わらず自動化されるでしょう。

手動で調整するMEGA-Sの場合、1枚のコピー用紙を使います。

ヒートベッドの上にコピー用紙を1枚置き、ノズルとヒートベッドの隙間が紙一枚の厚みになるよう、ベッドの四隅にある高さ調整ネジを回します。

ノズルとヒートベッドを水平に移動させながら、紙を引っ張ったときのやや重い抵抗感が、どの位置でも同じになるように調整します。

サンプルデータでテスト

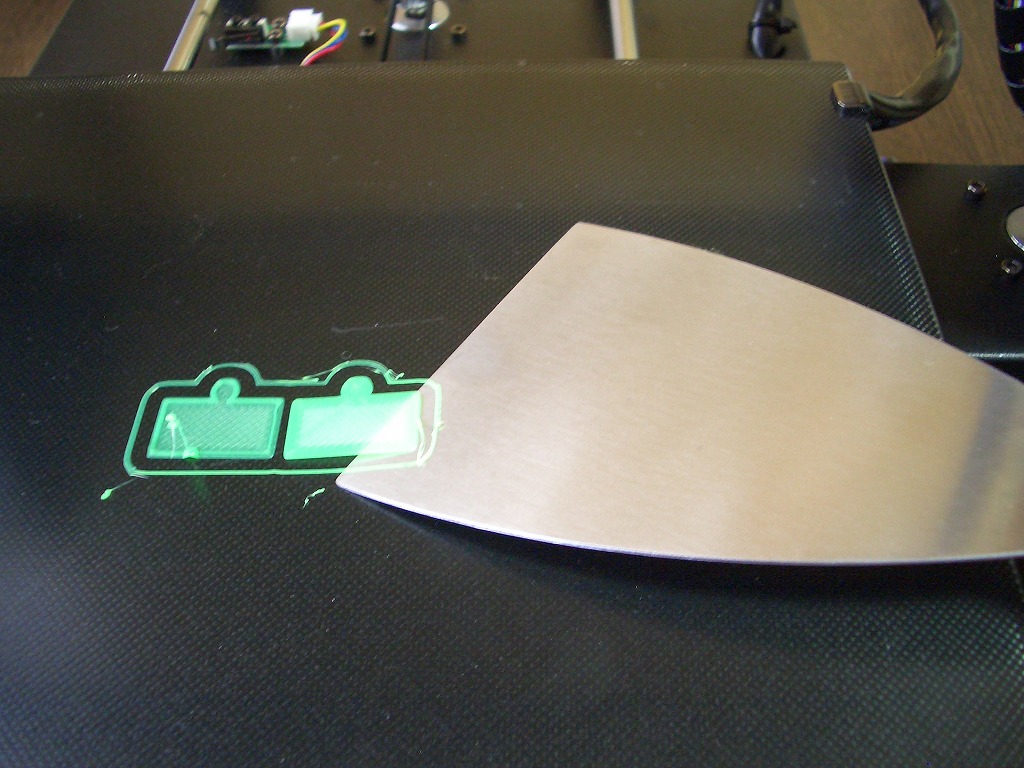

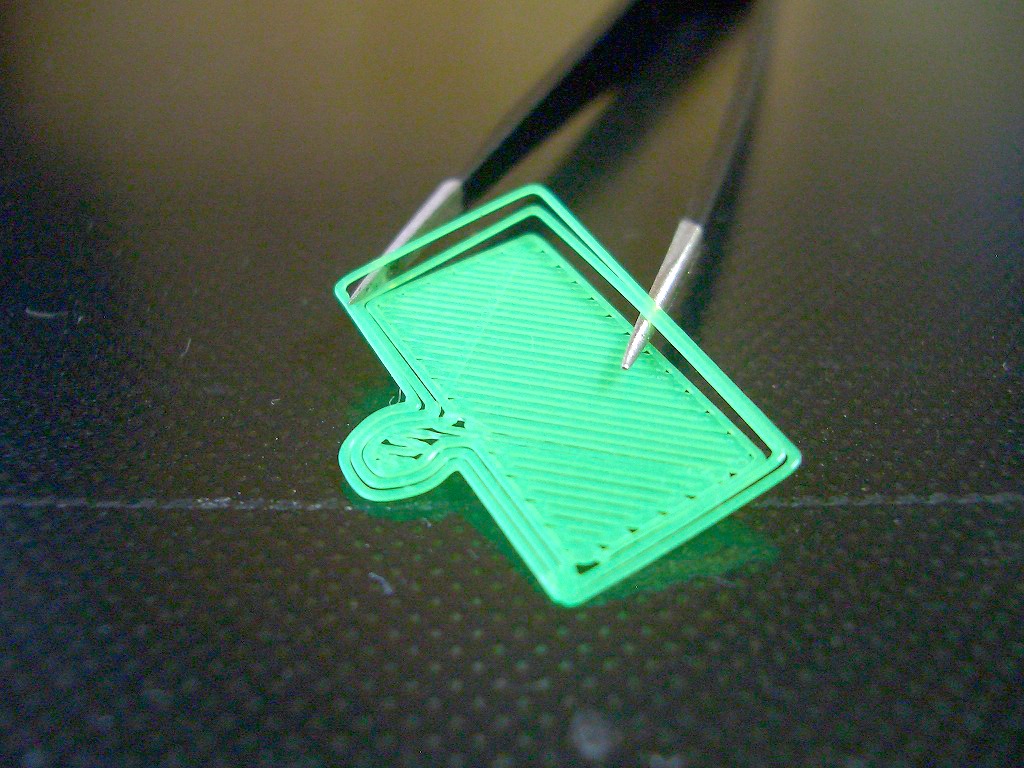

調整が済んだら、付属のサンプルデータでテストプリントしてみます。

スタートして第1層目をプリントし終わったところで中断し、きれいな板状になっているかどうか確認します。

スクレイパーではがしてみると、

これは失敗。

ノズルとベッドの隙間が広すぎ、融けたフィラメントが横とくっつかずにバラバラです。

適正な隙間なら、フィラメント同士がくっついて板になるはずです。

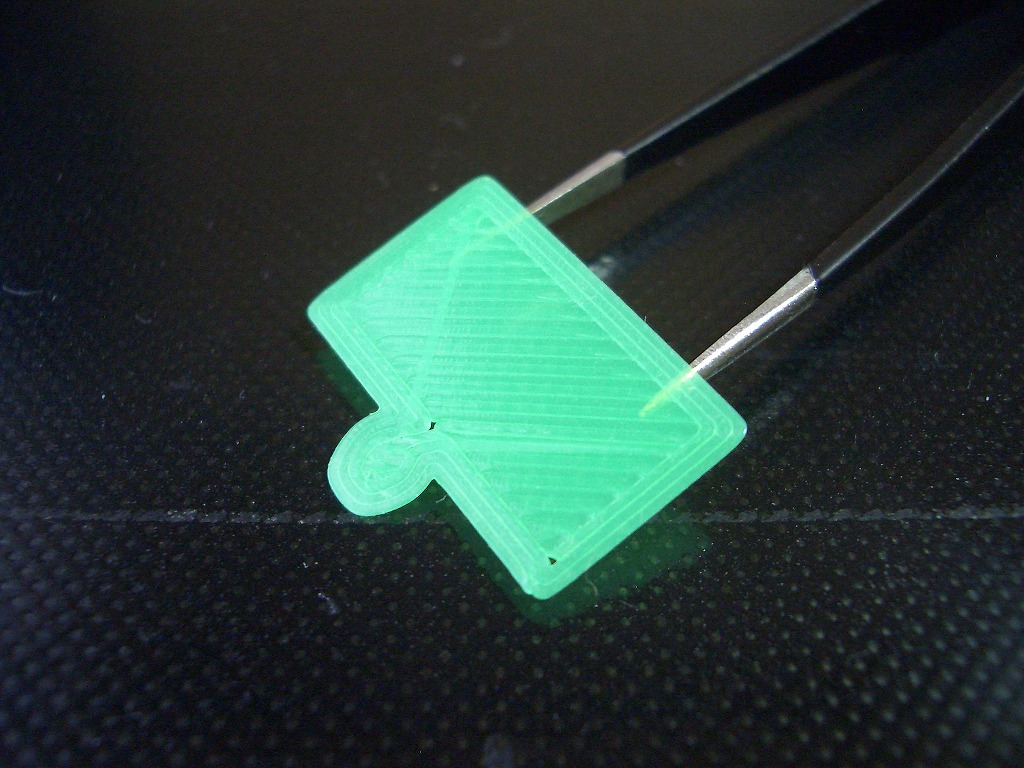

調整ネジで隙間を詰めていき、3回目はきれいな面ができました。

文字どおり、成否は紙一重 ♪

結構めんどくさい調整なので、自動化されれば随分扱いやすくなります。

でも、自分でやってみると、プリント成功のキモの部分というのがよくわかりました。

感動のプリントデビュー

立体のモデルを ひと筆書き のデータに変換

モデリングした3Dのデータは、そのままではプリントできません。

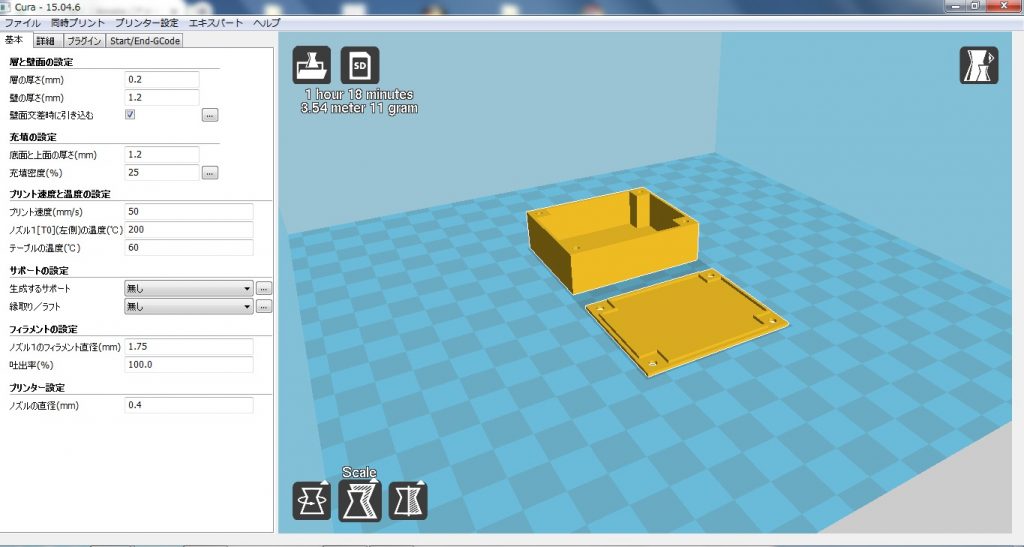

Tinkercadで作ったSTLファイルを、「Cura」というスライサーソフトで3Dプリンター用のGcodeファイルに変換してから3Dプリンターに入力します。

つまり、3Dモデル(STLファイル)を、3Dプリンターが ひと筆書き で描けるよう一層ずつにスライスし、その描き方を指示するGcodeファイルに変換するのです。

Curaは無料で使え、日本語化もされています。

3Dプリント開始!

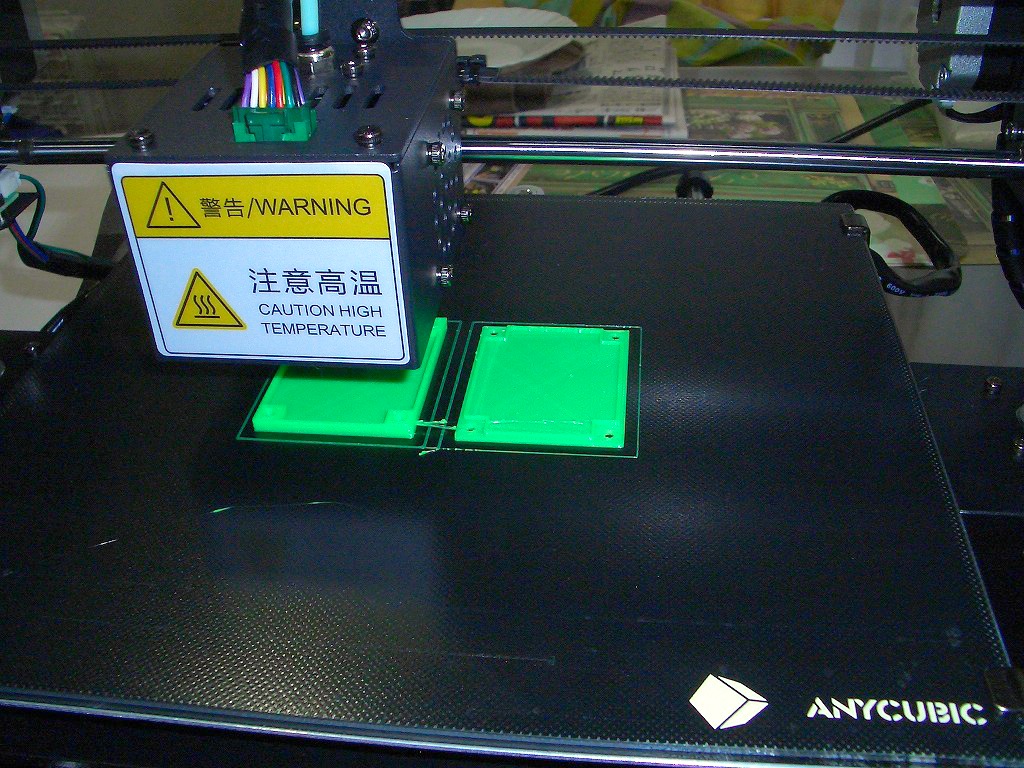

Gcodeファイルを入れたSDカードをプリンターに挿入し、取説どおりに準備したらスタートします。

さあ プリントデビュー♪

ヘッドが動き出す時のわくわく感はなんとも言えません。

ヒートベッドが前後に、ノズルが左右に動きながら、一層づつ描き重ねていきます

規則正しく動いたかと思うと、急に意外な場所に移ったりするので「なんでだろー」と思いますが、出来ていく形を見ると、「そうか、そういう訳ね…」と、計算された動きに納得させられます。

ノズルの動作を決めるスライサーソフトって、凄いですね。

しかし‥

プリント時間が恐ろしく長い。

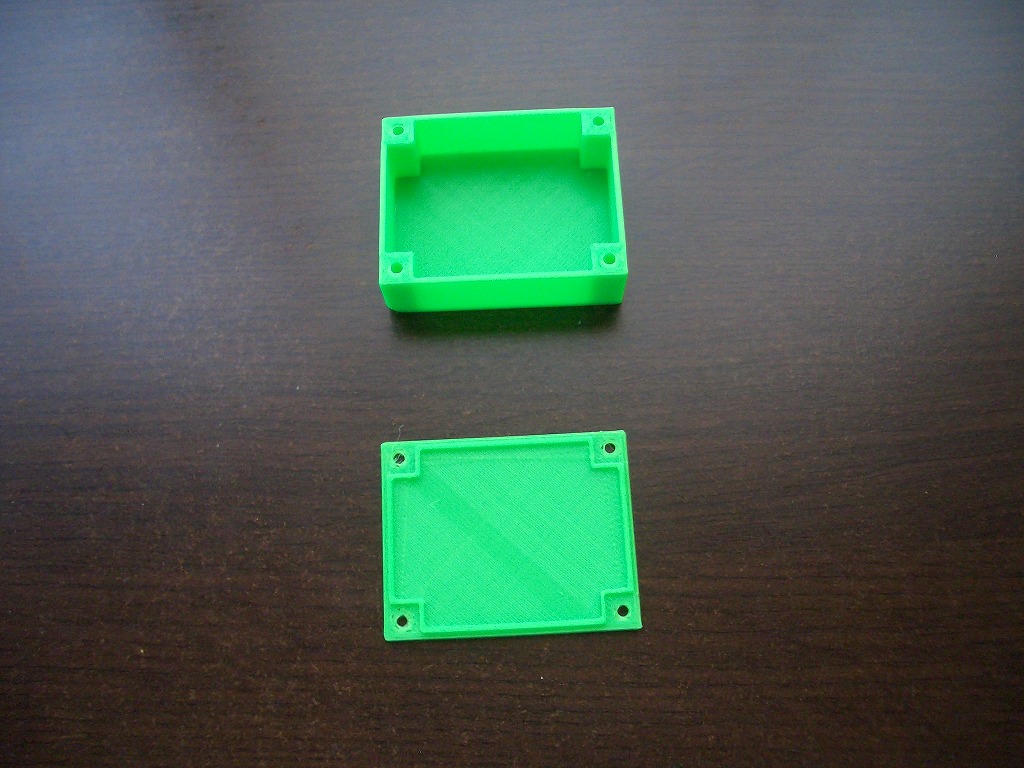

4㎝×5㎝×1.5㎝のこんな小さな箱なのに、完成まで1時間20分かかりました。

ひと筆書き方式なので仕方ないですね。

結構、蓋が良い感じにはまり、爪の先でパカッと開けることができます。

ついに初心者の仲間入り。

気をよくして、丸いケースもプリント。

こちらもフタがピッタリ。

なんだか、

先が楽しみになってきたぞ…♪

まとめ

3Dプリンターのはじめの一歩を踏み出しました。

モデリングや3Dプリンターの扱いは思っていたより簡単で、単純な形のものはすぐに作れます。

これからDIYに応用するには、複雑な形が描けるようモデリングの腕を上げないといけません。

モデリングが自在にできるようになれば、3Dプリンターも高速で高性能なものが欲しくなるでしょうね。

いろいろ、楽しみが膨らみます。

MEGA-Sでは苦労してレベル調整したんですが、後継のKobra2 Neoはオートレベリング機能を搭載していて、簡単に調整できるようです。

それに、印刷スピードも5倍に速くなっているなんて‥

買い替えを意識してしまいますね。