留守中のペットのエサやりに便利な自動給餌器。

最近購入したものは犬・猫用ということで、習性の違うウサギには合わなかったのですが、プチ改造したら問題なく使えるようになりました。

ペットのエサやりが悩ましい

わが家では、白うさぎを一匹(一羽?)飼っています。

白いから“しろちゃん”

いかにも安直な命名だなぁ‥

さて、ペットを飼っていると、悩ましいのが留守中のエサやりですね。

留守を考えて多めにエサをあげるのですが、悲しいのは、あればあるだけ食べるという習性。

一泊2日なら、帰宅したときに腹ぺこをアピールして暴れるだけですが、2泊3日だと、暴れる元気もなくなるかもしれません。

ペットホテルなんかもありますが、慣れない環境のストレスや手間と費用も考えると、躊躇してしまいます。

これから、旅行やキャンプなどで2泊以上留守をすることもあるので、エサやりの方法は考えないといけませんね。

留守に便利な自動給餌器

解決策としてすぐに思いつくのは「自動給餌器」。

タイマーをセットしておけば、勝手に適量を給餌してくれます。

犬・猫用自動給餌器はウサギもOK?

ネットで自動給餌器を探すと、ほとんどが犬・猫用で、少数派のウサギ用としては、ミニマルランドの「うさぎの安心オートフィーダー」が定番のようです。

ケージの外側に固定し、外から食器にエサを注ぐ構造で、価格は1万2千円以上。

ちょっとお高い感じですね。

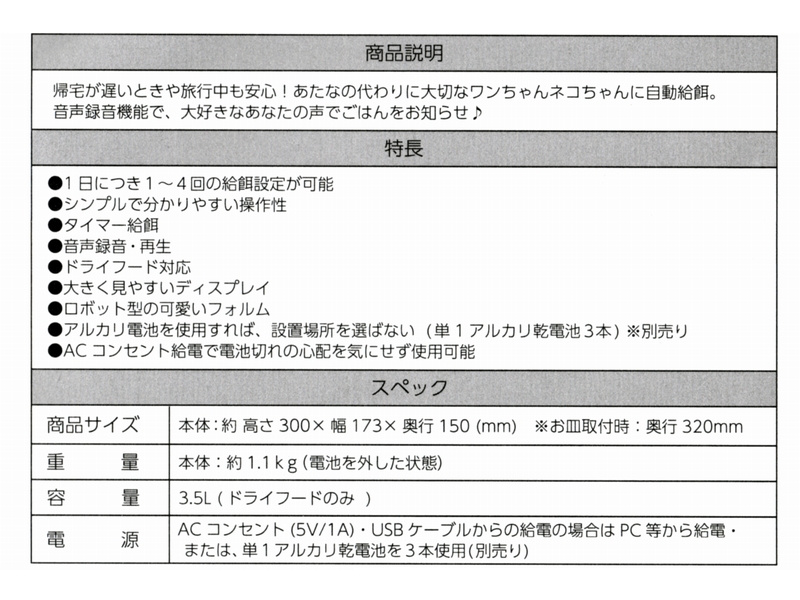

結局、価格の安い犬・猫用でウサギにも使えそうなものを探し、購入したのはこれ。

ベストアンサー ロボット型自動給餌器。

本来は犬・猫用なんですが、ウサギに使っているというレビューを見つけて心が動きました‥

アマゾンで4,985円、安いです。

箱の中身はこれ。

操作パネルは複雑そうに見えますが、設定の仕方は意外に簡単でした。

タイマーは、1日に4回までセットできます。

この表示だと、朝食と夕食が「On」、昼食と4回目が「Off」。

エサは、給餌口から一度に5gづつ出てきます。

この表示の「03」は、5gが3回(15g)出るという意味です。

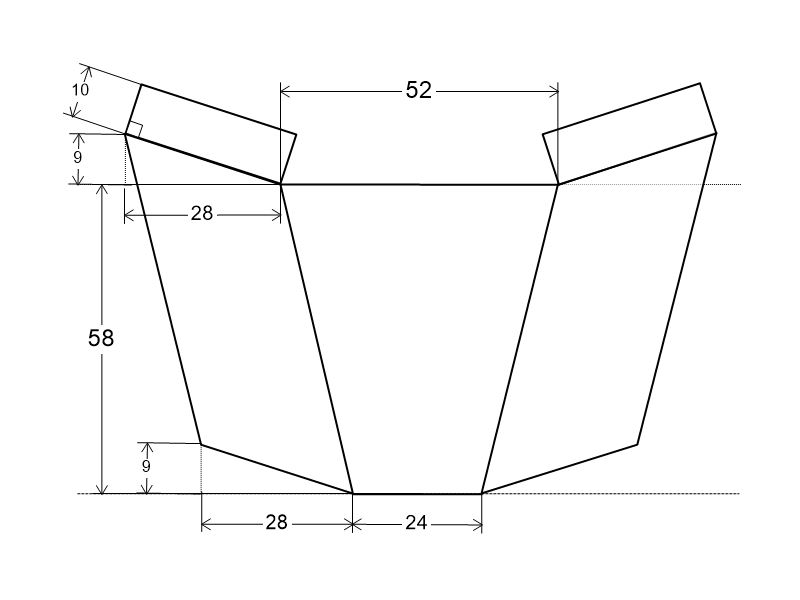

電源は、単一電池3本と付属のUSBアダプター。

USB給電と電池を併用すれば、通常はUSBから給電され、停電した場合は電池に切り替わってタイマー給餌が継続できるというので、安心ですね。

ケージの中にこれをセットしておけば、2,3日くらいお出かけするのは平気‥

と、思いきや‥なんだか嫌な予感もするなぁ。

実物を見ながらよく考えてみると、エサやりロボットにとって、ウサギとの同居はかなり過酷なのではないかと。

試しにケージの中に置いてみました。

すると、エサのニオイが気になるのか、

給餌口に鼻先や前足を突っ込む

給餌口の周りをカジる

操作パネルをたたく、ひっかく

本体にのしかかる などなど。

悪行のオンパレードですから、早晩、故障の憂き目にあうのは間違いありません。

こんな愚かな習性から逃れつつ、無難に自動給餌するには、このままでは無理。

DIYで犬・猫用自動給餌器をウサギに転用

「うさぎの安心オートフィーダー」のように、やはりケージの外からエサを投入するしかないようです。

簡単なのは、エサの給餌口から雨樋のようなものでケージ内の食器に流し込む方法です。

とりあえず、厚紙でエサの流し台を作り、給餌口に取り付けてみました。

下の動画は、実験しているところ。

食器は以前から使っている深めのもの、周りに散ることもなくて完璧でした。

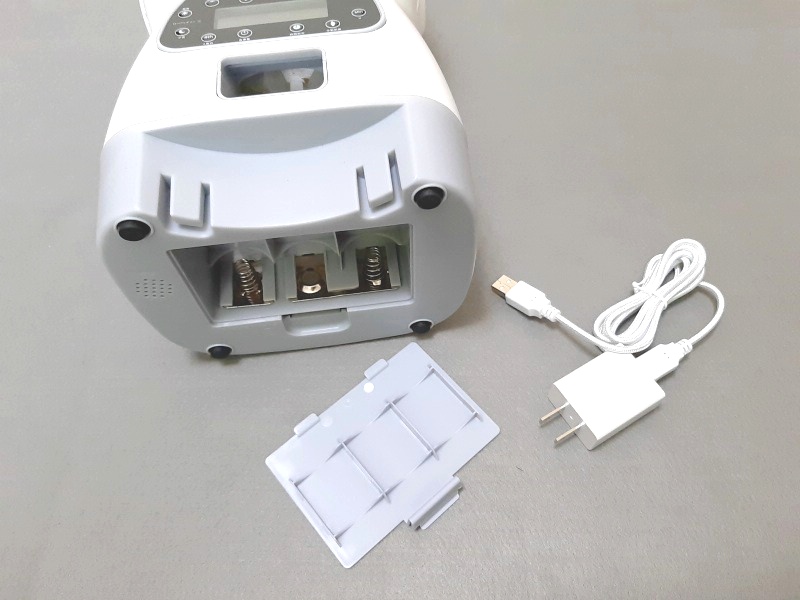

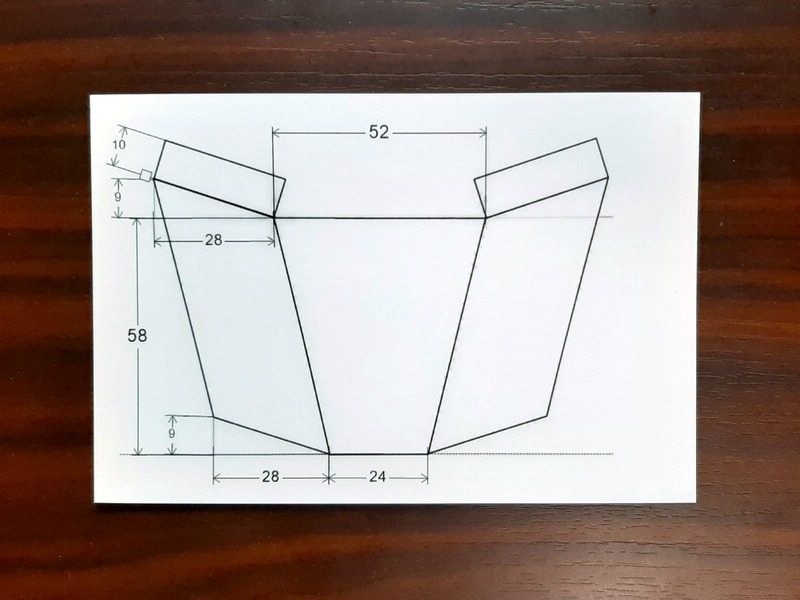

せっかくなので、流し台の展開図も載せておきます。

実物大に印刷したとき、はがき大の用紙に収まります。

切り取って、両面テープで貼り付けるだけです。

動画のようにエサが散らばらずにうまく投入するには、給餌口の高さと食器の位置関係が大事。

高すぎたりケージから離し過ぎると命中しにくいし、ケージ内に先が入るとカジられてしまいます。

いい塩梅の位置を試行錯誤で決めることになりますが、一旦、決めてしまえば、後々悩むことはありません。

高さは、本を何冊か重ねて調整。

エサの流し台は厚紙でも十分なんですが、3Dプリンターを使えるので、完成度を追求してみました。

これが最終形。

一応、着脱できるように作りました。

まとめ

自動給餌器は、ペットを飼うなら必須と言っていいくらい便利なものです。

対象とする動物の習性に合わせた設計がしてあるので、本来の目的どおりに使用すれば問題ないでしょう。

ただ、今回のように、価格の安さに目がくらんで、用途の外れたものを使用するなら、それなりに工夫が必要です。

このブログはDIYがテーマですから、そんな工夫を考えることも楽しみのひとつ。

費用を掛けない分、頭を使って楽しむDIYって、いいですね。